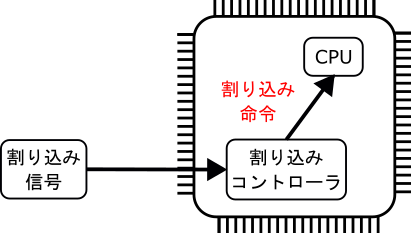

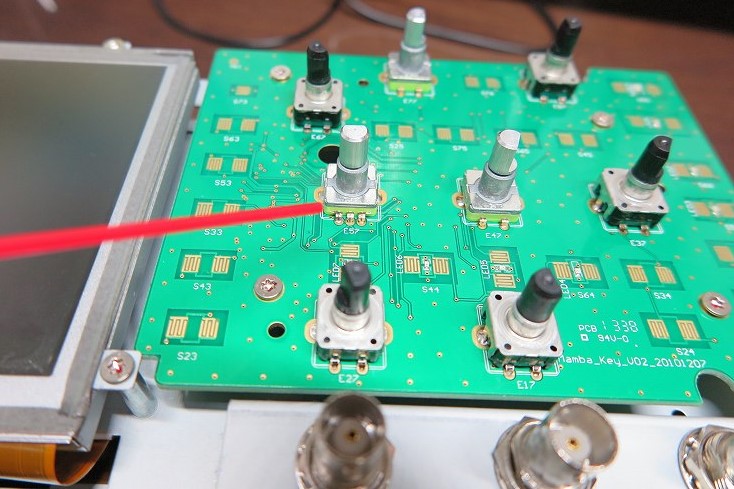

ARMマイコンの割込みを理解しよう

ポーリングせずにスイッチの入力を検出する。

電子機器と昭和歌謡を愛する理系大学生

ポーリングせずにスイッチの入力を検出する。

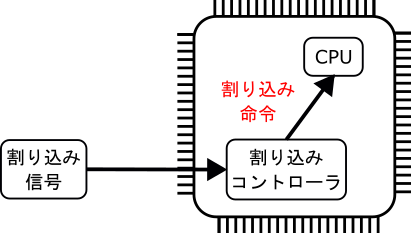

CADと機械加工の基礎を学ぶ。

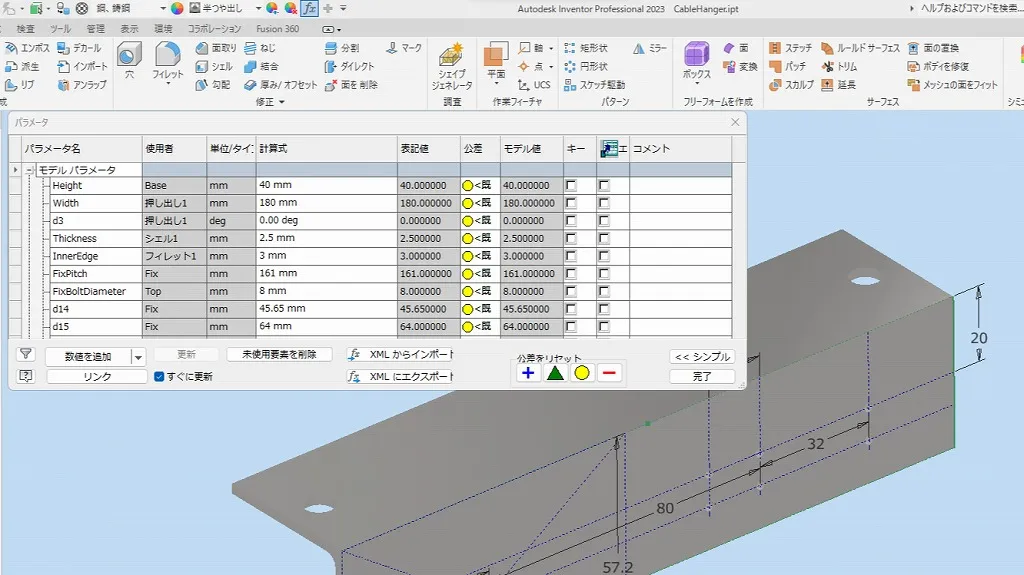

材料費約2万円、こだわったのは「コンプライアンス」。

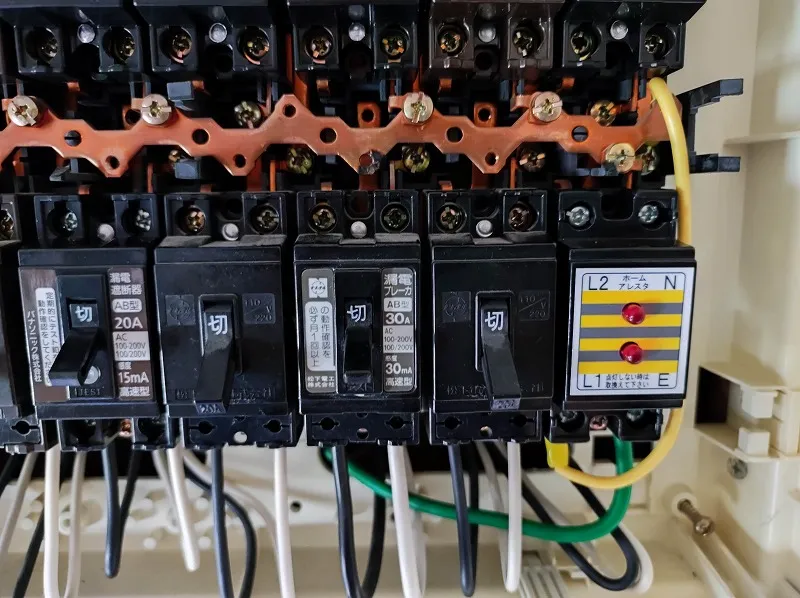

雷インパルスに備えよ!

プログラミング初心者による、ステップバイステップなレジスタ設定講座。

エアロバイク型発電機の制作 第2回。今回は、制御部に使用する、LPC1114搭載マイコン基盤MARY-MBの開発環境を整え、オプションのOLEDの使い方を軽く確認します。

災害時でも己が体力の持つ限り電力を供給できる夢のようなエアロバイクを作る。

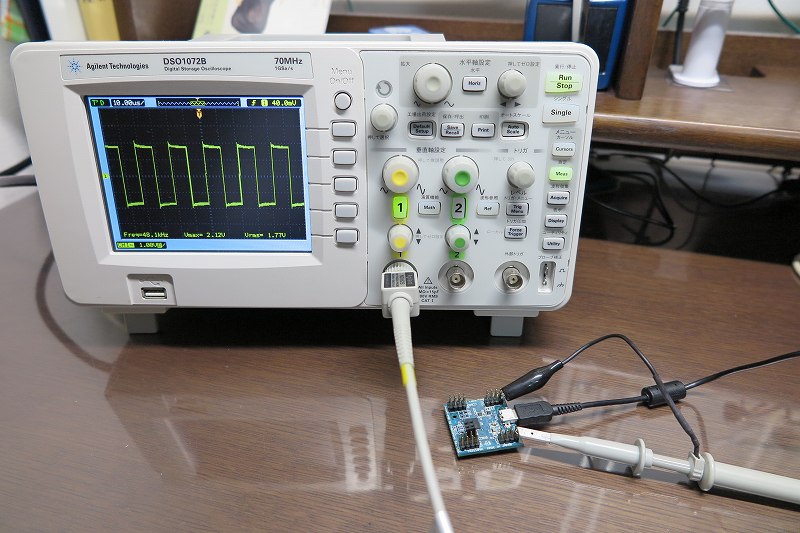

ツマミを「運」に任せて回す計測器は嫌だ:Agilent DSO1072B

第二種電気工事士の筆者が、技能試験で実際に役に立った工具や道具、練習を行う上での注意を紹介します。

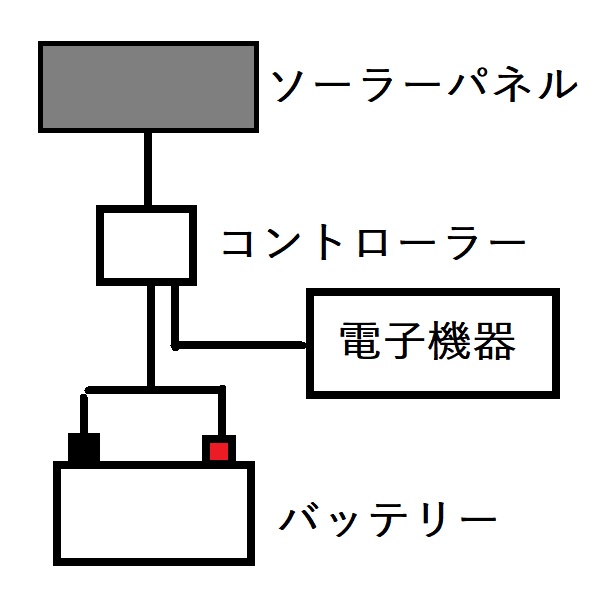

筆者は2年前から独立型太陽光発電を行っています。今回は、2年間発電システムを使って感じた「面白さ」や「収益性の悪さ」、「課題」についてまとめます。

前回は自作アンプの音質について書きましたが、比較対象がなかったので正直 曖昧な感じになってしまいました。しかし、その後偶然にも既製品のアンプを何台か譲っていただけたので音質比較をしてみました。

製作したスピーカーアンプの音質について記述しつつ、 同時に独断と偏見でオーディオ論を書いています。音質に最も重要なのは何なのか、 イヤホンとスピーカーでどう聞こえが違うのか、そんなことを書いています。

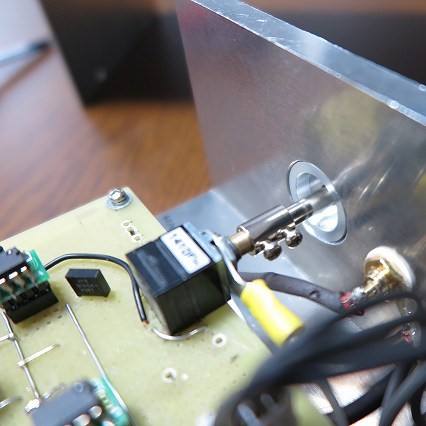

前回の電源回路設計に引き続き、今回はパワーアンプ及び筐体の設計・製作の記録を書いています。 オペアンプの発振やハムノイズへの対処、筐体の設計などについて記述しています。

前回、電子ヒューズを搭載するとか豪語していましたが、コスト優先でガラス管ヒューズにしました。 また、突入電流抑制機構も真面目に実装は行わない方針に決定。妥協が一番!そして、実際に制作してテストしてみました。

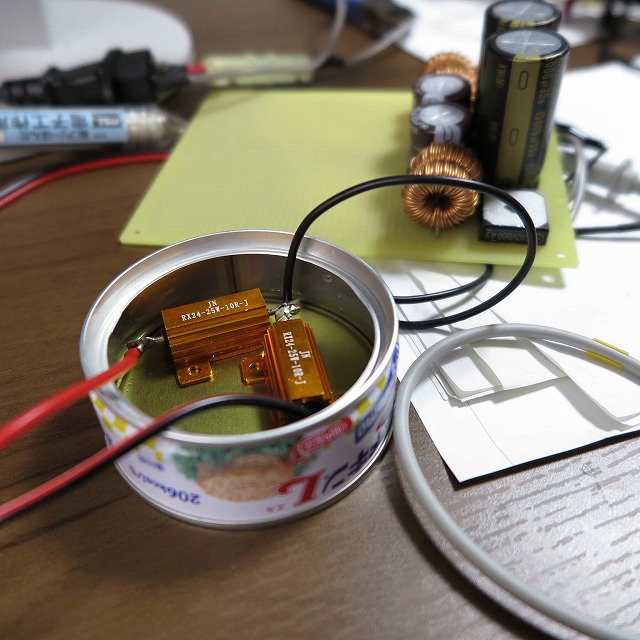

オーディオにはやはりアナログ電源、しかしながらよくあるコンデンサ入力回路だと あまりに力率が悪い、ということでスイッチングではないけれどある程度の力率と音質を兼ね備えた電源を開発してみます。